ラッカセイを考える

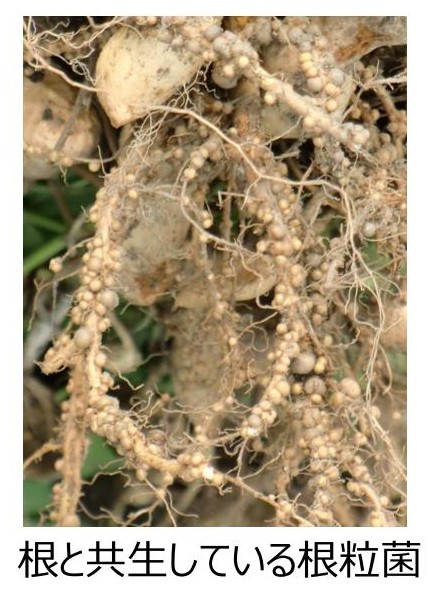

ラッカセイは、濃い黄色の花を咲かせ受精した後に、子房柄が伸長して地面の中に侵入し、肥大・結実する地下結実性を持った珍しい豆類の野菜です。エダマメと同じく、根粒菌(根にできているちいさな球形のできもの、ネコブセンチュウの場合もあるので注意が必要)と共生して自分の生育に必要な窒素量の70%を供給してもらっているので、基肥としての窒素施肥量は少なくして栽培します。

煎ったものやピーナッツとして塩味を付けたものに加え、早めに収穫したものを茹でた茹でラッカセイなど多様な食べ方で、ビールのおつまみとして愛されています。ただ、食べる際には、アナフィラキシーを引き起こす可能性がありますのでアレルギーのある方は注意が必要です。

品種と自家増殖

ラッカセイの品種はとれる時期までが短い早生から、中生、晩生と分かれており、食用の好適な用途に応じて茹豆用や煎豆用に分類されます。

品種登録されている品種はPVP品種と呼ばれ、自家増殖や種苗としての販売や譲渡が禁止されています。育成者権を持つ者が自家増殖を認めていない場合、生産者が収穫物を次年度の種として用い、その収穫物を販売することは種苗法違反となります(自己完結する家庭菜園では自家増殖が許されていますが、他者への譲渡は無償でも許されていません)。

品種登録がされていて自家増殖に許諾が必要な品種には愛の香りなどがあります。

品種登録されていても育成者権を持っている千葉県が許諾なしでも自家増殖を認めている品種には、おおまさり(晩生・ゆで豆・煎豆用)、おおまさりネオ(晩生・ゆで豆・煎豆用)、千葉P114号(Qなっつ・早生~中生・煎豆用)があります。この場合、野菜としての販売は許されますが、種苗としての販売や譲渡は種苗法違反となります。

品種登録されていない品種には、郷の香(早生・ゆで豆用)、ナカテユタカ(中生・煎豆用)、千葉半立(晩生・煎豆用)や在来種などがあり、自家増殖や譲渡、種苗としての販売は可能です。

茹豆栽培のポイント

- 輪作の励行と種苗の更新

連作により収量・品質が低下するので、2~3年落花生を作付けしていなかった場所に作付けしましょう。また、自家採種では、種子が病害に罹病してしまう危険があるので、3年ほどをめどに、健全な種苗に更新したいものです。

- 害虫対策

コガネムシやヒョウタンゾウムシが莢を食害して大きな傷をつけ、商品価値を落としてしまいす。対策として、播種前にダイアジノン粒剤5を土壌に混ぜてから畝を作り、2~3粒づつ播種しましょう。

苗を定植する栽培では、処理できる粒剤の登録がないので、作付け前にD-Dなどによる土壌消毒で対応します。

- 施肥と敵立て

空莢や発芽不良を生じないよう若土石灰を600~800g/10m施用してpHを6.0~6.5とします。基肥は、窒素成分が低く、リン酸とカリ成分の高い甘藷用肥料などで、窒素成分で30g/10m、リン酸とカリを成分で100g/10m施用します。

ベット幅70cm、通路幅60cmほどの畝をつくり、マルチをして地温をあげておきます。

- 播種

5月中旬~7月上旬に、株間27~30cm、条問45cmの2条で、千鳥に播種します。

前日にマルチに穴をあけ、十分士を湿らせておきます。写真のように、種実が重なってへこんだ側ではなく、キューピーさんのように丸い頭の先がつんと尖った方を下向きに、2/3ほどまで土に挿し込み、覆土や潅水はしません。

播種後に、カラスやハトによる食害や引き抜きの被害を受けてしまうので、子葉が着いている間は、防虫ネットで被覆して対策します。

- 花が咲き始めた時の管理

ラッカイセイ栽培の大切な作業がここに集中していて、肝と心得てください。

①マルチを除去し、開花後に受精した子房柄が伸長成長し、地面の中に侵入しやすくします。

②莢の充実を図るように苦土石灰400g/10㎡を散布する。

③莢を食害するヒョウタンゾウムシ対策にトクチオン細粒剤Fを土壌表面に散布する。

④③とともに株元に白いかびを生じさせる白絹病対策にフロンサイド粉剤を株元に散布した後、苦土石灰と薬剤を指先で軽く土嬢に混和します。

⑤7月下旬から8月中旬の結莢期の干ばつ時には、莢の充実を図り、空を生じないようにたっぷりと潅水します。

- 収穫

8月下旬~10月中旬(75~85日)が目安で、茹豆用は煎豆用より5~10日早く収穫します。

品種ごとに試し掘りしてみて、莢を割ったときに莢の内側がやや褐変している頃が収穫適期です。